여성은 평생 약 3,000일 이상 생리대를 사용한다. 그만큼 몸에 오랜 시간 밀착되는 제품이지만, 생리대의 화학적 안전성은 여전히 미궁에 빠졌다. 최근 발표된 국제 공동연구는 이러한 논란에 불을 지폈다. 시중 생리대에서 어떤 성분이 검출되었는지를 분석했는데 “위해성을 단정하긴 어렵다”는 결론만 도출되었기 때문. 당장 위험하다고 볼 근거는 없다고 해도 장기적인 노출이 여성의 몸에 미치는 영향에 대한 연구와 기준이 아직 충분하지 않은 현실은 분명 문제다.

검출된 성분과 수치의 의미

글로벌바이오메디컬공학과 박천권 글로벌바이오메디컬공학과 교수 연구팀이 김주희 하와이대 교수팀, 김세나 충북대 교수와 함께 국내외 시중에 유통되는 생리대 29종을 대상으로 휘발성유기화합물(VOCs), 미세플라스틱, 세포독성 평가를 진행한 결과를 살펴보면 일부 생리대에서 톨루엔, 미세플라스틱, 세포 독성 신호가 확인됐다.

톨루엔: 0.04~2.79 μg/패드.

산업 안전 기준(37 mg/m³)보다 수천 배 낮은 수치지만, 생리대는 공기 중이 아니라 피부·점막과 직접 접촉하는 제품이라는 점을 고려해야 한다. 산업 안전 기준치는 ‘흡입’을 기준으로 만들어졌기 때문에, 피부 흡수라는 경로에 대한 안전 기준은 마련할 필요가 있다.

미세플라스틱: 패드 1장당 6~115개 검출.

주로 폴리프로필렌(PP) 이었으며, 이는 부직포(탑시트)와 흡수층에 사용되는 합성수지다. 연구팀은 “현 수준에서 위해를 단정할 수는 없지만, 반복·누적 노출 가능성이 있다”고 설명했다.

세포독성: 실험세포 생존율이 평균 39% 감소.

이는 인체 피부와 실험세포의 조건이 다르기 때문에 직접적 건강 피해로 해석하긴 어렵다. 주목할 점은 ‘유기농 면 탑시트’ 제품 4종은 세포독성이 관찰되지 않았다.

매일 조금씩 몸에 쌓이는 ‘바디버든’

개인에 따라 다르겠지만, 여성이 한 달 간 사용하는 일회용 생리대는 20장이 넘는다. 이를 단순하게 계산하면 1년에 300회 이상 질 점막과 합성수지가 접촉하는 셈이 된다

휘발성유기화합물은 미량이라도 지속적 흡입·흡수를 통해 체내 농축될 수 있고, 미세플라스틱 역시 완전히 분해되지 않아 생식기 점막이나 내분비계에 잔류할 가능성이 있다.

전문가들이 생리대 성분의 안전성에 대해 논할 때 ‘한 번의 노출’이 아니라 ‘누적 노출(cumulative exposure)’을 고려해야 한다고 강조하는 이유다.

생리용품의 주요 성분과 유의사항

현재 국내에서는 생리대가 의약외품으로 분류되어 있어 의약품이나 의료기기와 달리 세포독성 검사를 의무적으로 거치지 않아도 된다. 이로 인해 제품별 안전성 기준이 세분화되어 있지 않은 상황이다. 이런 가운데 최근 여성용품 브랜드 오드리선은 자체 안전성 위원회를 구성해 톨루엔, 미세플라스틱, 세포독성 항목을 독립적으로 검증하고 있으며, 그 결과를 국제 학술지에 발표했다. 이 같은 사례는 개별 업체에서 그치는 것이 아니라 정부나 업계 차원의 제도 마련으로 이어질 필요가 있다.

생리대 성분 논란의 핵심은 ‘무엇이 검출됐는가’가 아니라 ‘실제로 얼마나 위험한가’에 대한 기준이 마련되어 있지 않다는 데 있다. 아직까지 국내에는 생리대 성분 안전성을 평가할 통합 기준이 부족하다. 이로 인해 소비자 스스로 제품의 성분과 제조 정보를 확인해야 하는데 그 많은 성분의 이름을 외우기도, 그 중에서 안전한 성분과 위험한 성분을 구분해 기억하기도 쉽지 않다.

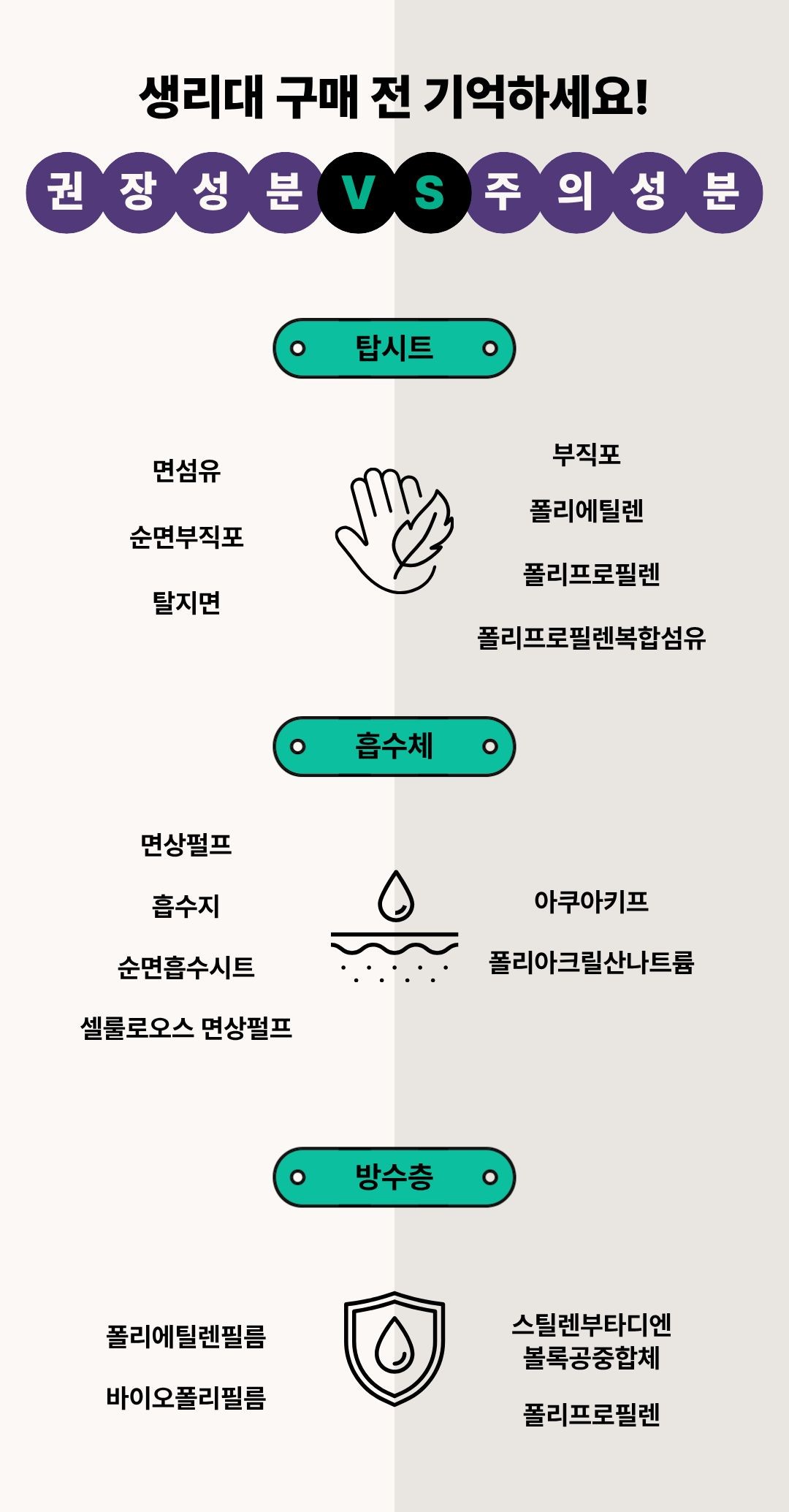

다음은 생리대에 포함돼도 안심할 만한 성분과 주의해야 할 성분을 간단하게 요약한 표다. 저장해 두고 생리대를 구매하기 전 참고하기를 추천.

생리대 구매 전 기억해야 할 권장 성분 VS 주의 성분

- 에디터손예지 (yeyegee@lether.co.kr)

- 참고Germolus N. P., 김세나, 김주희, 박천권, 「시판 생리대의 안전성 평가: 세포독성, 휘발성유기화합물, 미세플라스틱 방출」, Journal of Hazardous Materials

- 사진Unsplash, Shutterstock